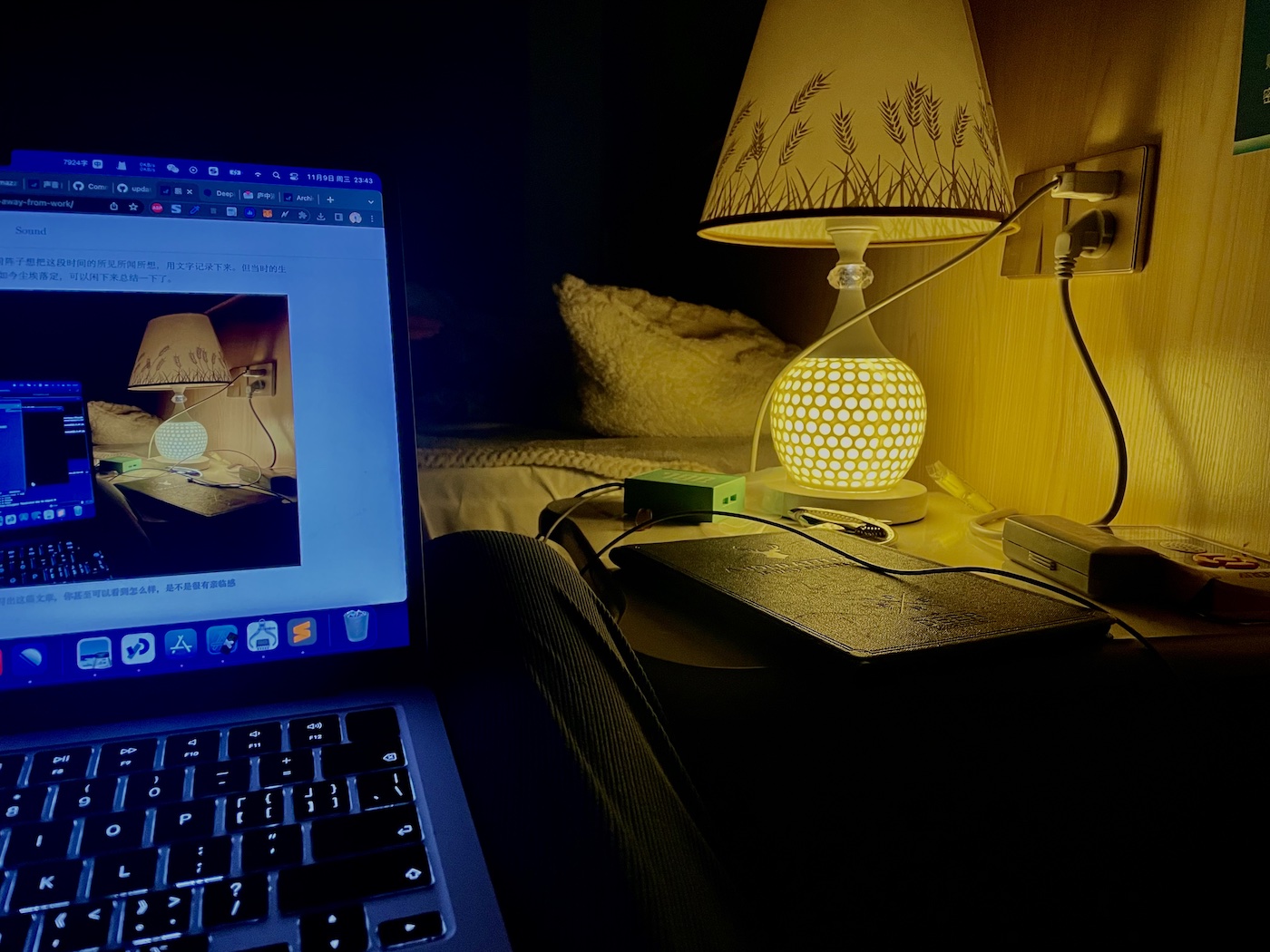

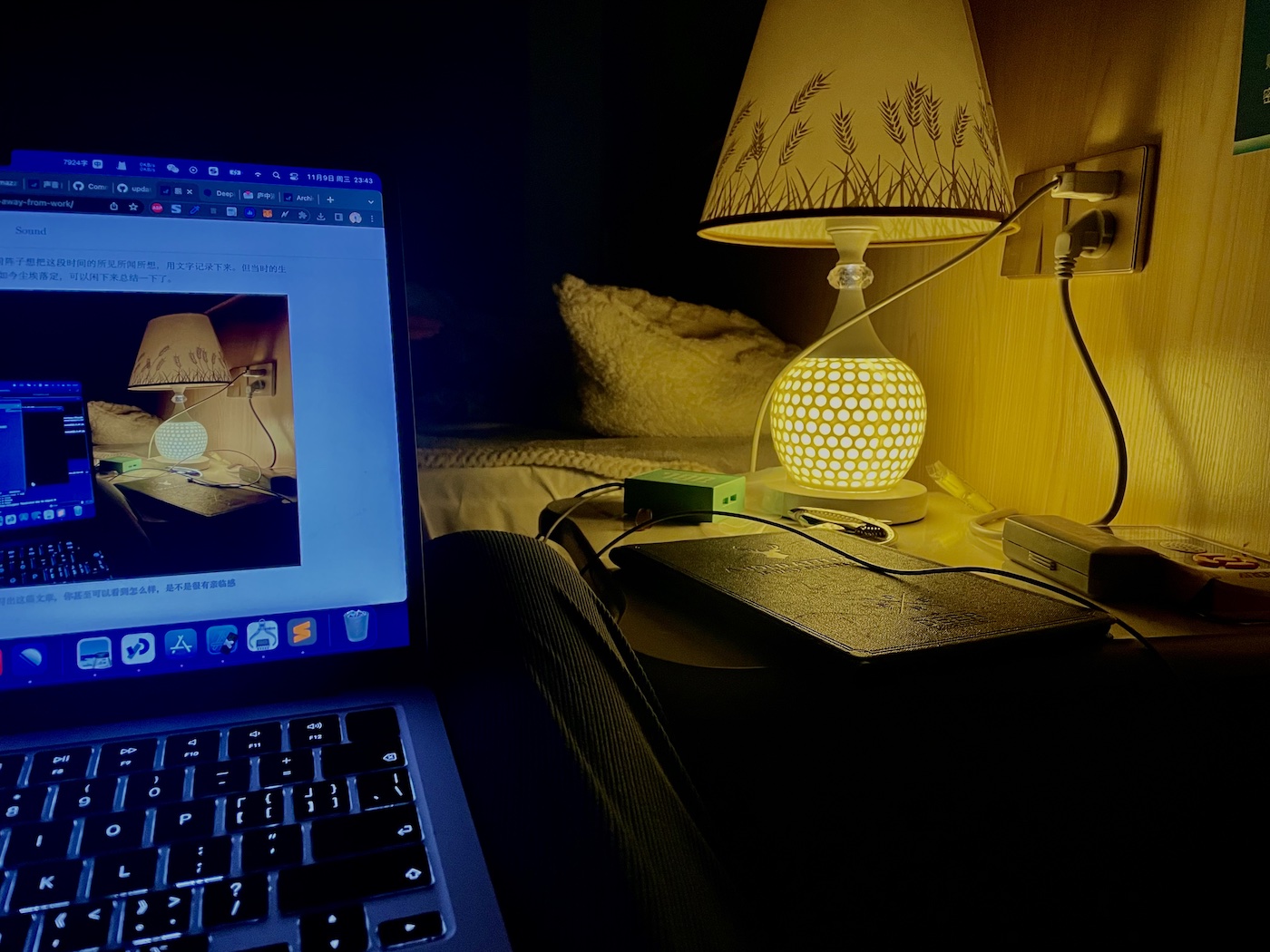

我在 7 月底提了离职,至今已三月有余。前阵子想把这段时间的所见所闻所想,用文字记录下来。但当时的生活很动荡,要处理搬家、跟人吃饭,之后有一些感兴趣的事要做,所以这个总结断断续续,终于今天不再拖延,写完了。

再见北京 👋🏻

我并没有在提交辞呈后立刻离开这座断断续续呆了五年的城市。北京有我喜欢的人和事物,但这里似乎越来越不适合我这种漠视规则、自由散漫的人继续存活,不仅是核酸和健康码、天气和雾霾、无尽的封小区,更重要的是我意识到,和我相似的人也越来越不可能继续留在这里,在可预见的未来它的面目之于我将变得愈发陌生。

十月进出京将变得困难,所以九月中旬我就在找新的城市,让我得以在北京租房到期前把行李邮寄过去。本想直接去云南,朋友建议我先去趟青岛,离得近,过去看看租房和当地气候也好,9 月 19 号我抵达了青岛。

出发前我还做了个小实验,名字叫「带我旅行」:你可以花费 50 元,在申请表格中填写想要我带你去看的景色,我充当你的眼睛、接受指令为你直播半小时。有三个朋友提出了请求,其中的趣闻是我在沙滩上帮一位朋友画下了 xx ❤ xx 的图案。有了他们的陪伴,我也不再是独自旅行。

在青岛的几天主题就是吃海鲜、喝啤酒、去海滩。我喜欢原浆配生蚝,每日必吃。我讨厌做计划,因此每天的行程是:坐公交车然后随机找一站下,在附近找民宿入住,然后看看附近有什么海滩公园。在离开青岛的前一天晚上,排队核酸轮到我,忘填山东码,就让排我后面的大哥先检,结果他的码红了,工作人员用颤抖的声音对着喇叭大喊:所有人后退 10 米!第一次感受到了真实的恐惧。很可笑,我并不害怕病毒,但我害怕红码。还好大哥不一会儿码变绿了,但还是被救护车拉走。

9 月下旬发现返京的火车和飞机票都没了,索性订了青岛-昆明, 昆明-北京的机票,从昆明去大理,赶在 10.1 前迂回返京。这是我第三次来大理,我喜欢这里的天气和气候,甚至在青岛的时候,我就决定去大理了:人们去青岛是为了享受海鲜和沙滩,去大理是为了逃避生活,寻求某种诗和远方。两者并无优劣之分,但这个网眼不大不小的筛选器,确实让这里聚集了更多的废物。很多无用的人在这里做无用的事,并且不感到焦虑。事后也验证了,在这片土地上,很多东西都被宽容地允许存在。正如北京在排斥某种特质的人一样,我认为云南正在吸收他们。

废土

在大理的第二天当地就确诊了一例,按北京的规定,当地有疫情 7 天内不能返京,我被迫在云南呆了二十多天才回京。在这里我认识了一个比我小几岁的男孩,算是唯一好友。我们在一天内偶遇了三次,他恰好在我住的客栈对面做义工。我在洱海边散步,他坐在石头上弹吉他,就这么聊起来。他白天在客栈做义工,晚上去酒吧驻唱一小时,每天无休。是这样,在旅游淡季,通常一个酒店(这里叫客栈)一天造访的客人也就 3-4 人,店主不想时刻坐在前台,便想到招「义工」:每天在前台坐 6 个小时,接待客人看房,打扫大厅,客栈提供免费住宿和三餐。所以他做义工没有工资,唱歌 100/天。

经常去吃的手擀面馆,每天我中午 12 点经过,玻璃店门紧闭,店内空无一人,门口却挂着「营业中」,我将信将疑推门而入,喊一嗓子有人吗,从后厨传来:有人,稍等! 店主是个女孩,唉声叹气觉得自己太懒了,起不来床,店里一没客人她就回房睡觉,很多客人想吃都没办法。家附近有个图书馆,我常常去店里蹭书,一呆就是一下午,有次店主给我泡了杯茶,很好喝。我想付钱,店主说是请我的,我害怕她家靠情怀经营的书店倒闭,还是偷偷给桌上的收款码转了账。在这里的年轻人大多数是外地人,仿佛经过某种筛选,天然更友善、更包容,更不在乎物质。

当然这里不是乌托邦:无用和不重视钱的人聚在一起,总会有莫名的脱离现实感。我有非常多看上去不正常的想法。比如那天有个公众号文章是免费资助音乐人,看到后我对朋友说,respect 但我不认可。这种纯属为爱发电根本不可能维持长久,现在音乐市场已经足够细分和多元了,再小众的风格做的好,不可能饿死。但这类「看上去显得纯粹得傻的东西」在大理这个地方泛滥,让我觉得自己也许不属于这里。

另一个我不喜欢大理的地方,就是这里混吃等死的人真的很多。是那种你真真切切地感觉到,他来这片 wasteland 纯粹就是浪费人生。我自己是非常虚无主义的人,我也没有资格评价别人是否浪费生命,甚至恰恰因为有很多废物在这里,才形成了现在这般包容的氛围。但当我真正遇到那些白天打工晚上喝酒,穿个睡衣下楼买炒饭,每天只想谈恋爱和找乐子的二十岁年轻人,我就想离他们远远地。

系统外的生活

国庆后,我终于买到了返京机票,中途还经历了一次被取消。在北京呆了两周,和朋友们道别,收拾行李寄到了云南后,我再次回到了这片土地,真正开始了定居生活。

很奇怪,虽然辞职了,但再次回到大理的每一天我都在工作,并乐此不疲。我的作息大概是:睡到早上 10 点半,起床,洗澡,下楼吃碗面,这时差不多 12 点,步行去咖啡店,工作到下午 5 点半,去附近的山坡上练习吹口琴直到天黑,下山、吃饭、回家,几乎每天如此。

我想,也许人并不真的讨厌工作,而是讨厌被迫做不喜欢的事、讨厌被迫与人合作,以及意识到自己是庞大机器里的微小螺丝而产生无意义感。来这里我所做每件事,要么是顺遂着心意做令我身心愉悦的事,要么是我(仅仅是我)做了一些创造、帮助了别人。隶属一个工厂固然会让工一个人撬动更大的杠杆、影响更多人,但那份成就感很缥缈,并不属于我。

古城附近的物价不低,托疫情的福,租房倒是便宜。我以 1000/月的价格租了间客栈,每天吃饭、咖啡店加起来花费不超过 100 块,一个月的开销也抵不上北京房租。即便在旅游淡季也不乏游客,咖啡店常有年轻男女兴奋地计划着下一站是徒步雨崩,还是虎跳峡。另一些人常讨论的话题是:云南真好啊,可在这里赚不到钱。他们中绝大部分会短居一阵,然后重新出现在一线城市的地铁车厢。

我为自己当初选择写代码为生(我也热爱写代码)感到幸运,这使得我能在青岛的海边躺椅、北京的公园里、洱海边石头上,连着手机热点写代码。地理完全不影响我的效率,我喜欢这种随时随地有灵感就掏出笔记本写代码的感觉,要知道,我在上一份工作中的原则是绝不把电脑带回家。那些禁止员工居家办公的互联网公司,其实是对于自己提供的工作意义缺乏自信,当然这也正常,为一个系统打工,有多少人愿意付出自己的十分精力呢?

我很感谢父母没有逼迫我买房,让我因为每个月的贷款变得胆小。另外,几年的职场生涯中我也攒了一笔足够我生活很久的资金。最后,和朋友一起做的应用让我每个月能获得一笔不太稳定但足够维持生计的收入。我做不到今朝有酒今朝醉,以上这些是支撑我有底气脱离系统的很直接的原因。因此,相较于在这里短居的人常出现月亮与六便士般复杂割裂的心情,我反倒很平静。

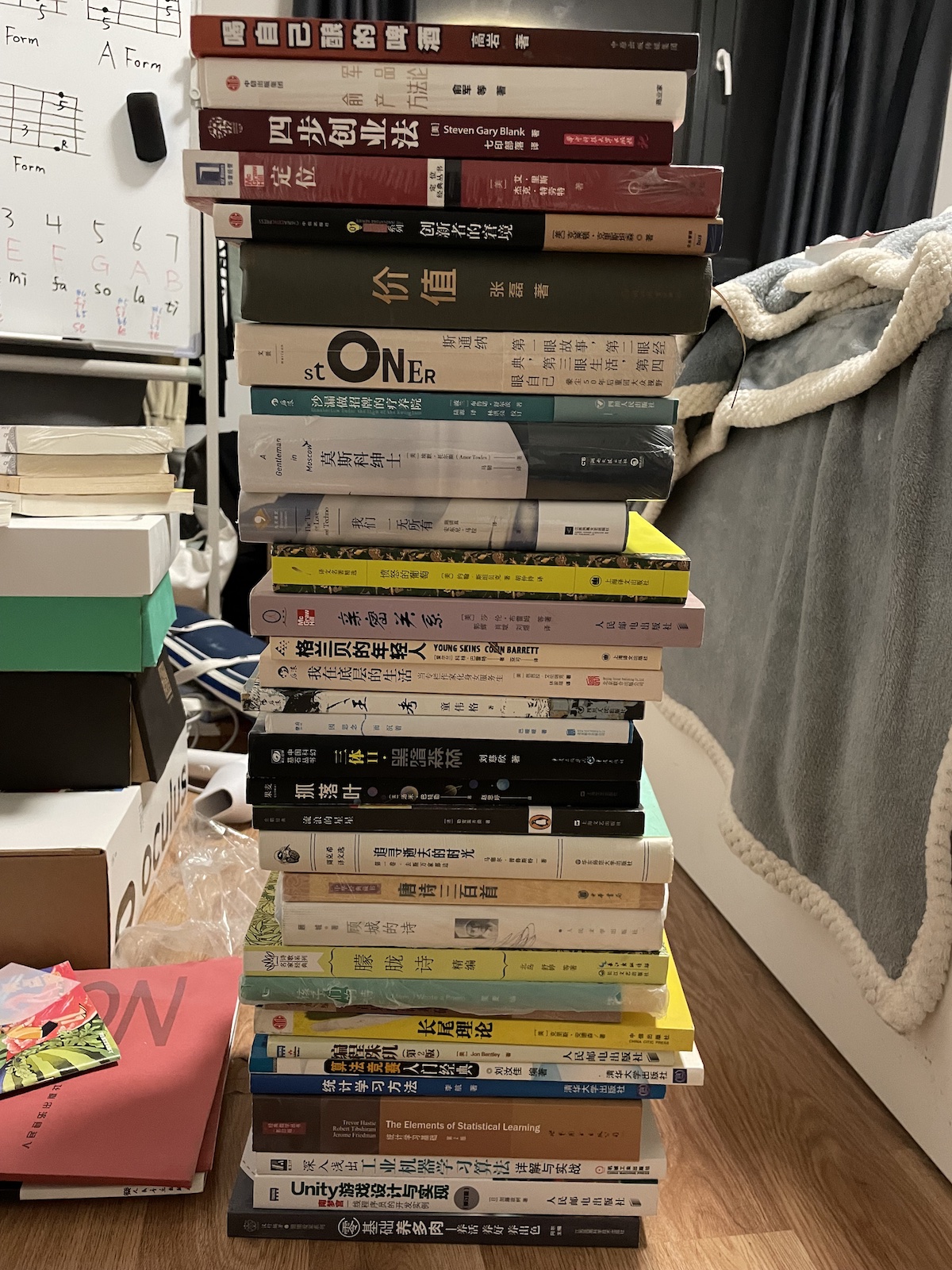

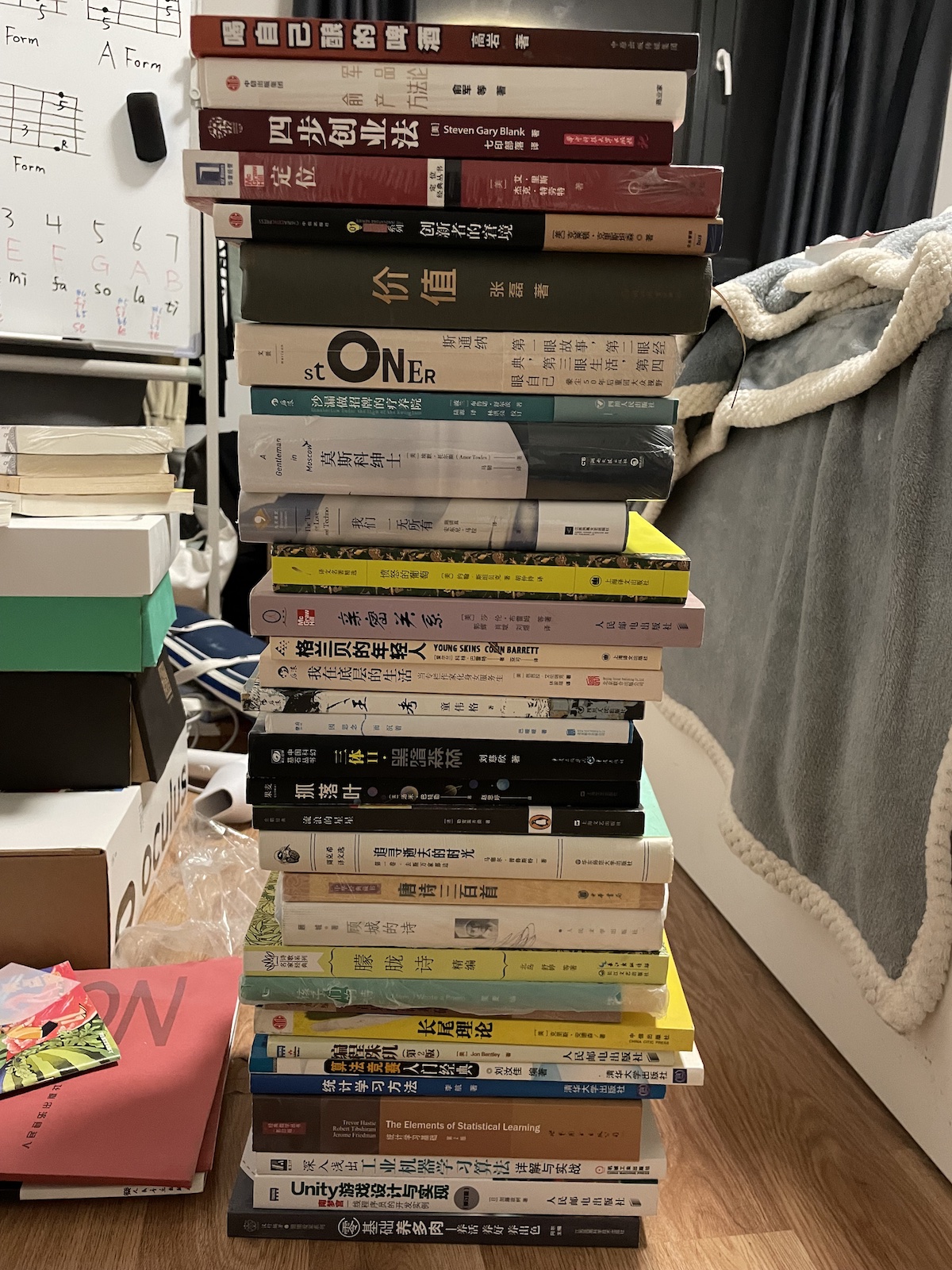

离开北京的时候,整理房间发现有很多书,带走运费又贵,卖给多抓鱼 1 块/本又觉得不值,便突发奇想,把房间里的几十本带不走的书,挂在网上分批送给了陌生网友。

不只是书,我发现呆了三年多的房间里,我买的绝大部分东西都不是「必需品」,它们的存在只会增加自己下次迁移时的阻力。认识的一个在这里远程办公的朋友,他全部的家当是一个行李箱+一个背包,因此他能每隔几个月换一座城市居住,他的告诉我,计划是从广州出发沿着地图一路北上,十分潇洒。

脱离喧嚣、不必时刻惊恐小区被封、密接后,我发现自己似乎能专心做事。很多年前,我买了一把布鲁斯口琴,除去最初兴致勃勃地吹了一阵外,多年来每次我拿起它,都是因为突然在架子上看到了口琴盒,打开吹几下,然后立刻放进盒子吃灰。在这里,我每天下午 5 点就去山坡练习,不到二十天,我竟然可以流畅地吹单音、部分压音了,过去很多年都试图入门的我,短短二十天竟然达成了。

这里也许不是我的最终归宿,但我发现,自己在系统多年里被削掉的棱角和人类的天性,正一点点重新长出来。而一旦尝过这种滋味,你永远不会想回到笼子里。